薫&颯馬アンソロジー

生まれ変わって

はじめに

当サイトは2024年7月28日(日)発行予定の

「あんさんぶるスターズ!!」非公式ファンブック

『生まれ変わって出直せたなら』アンソロジー企画告知サイトです。

二次創作にご理解がない方の閲覧はご遠慮ください。

このアンソロジーは個人が企画・運営する非公式なものです。

原作者・関係企業・版権元等とは一切関係ありません。

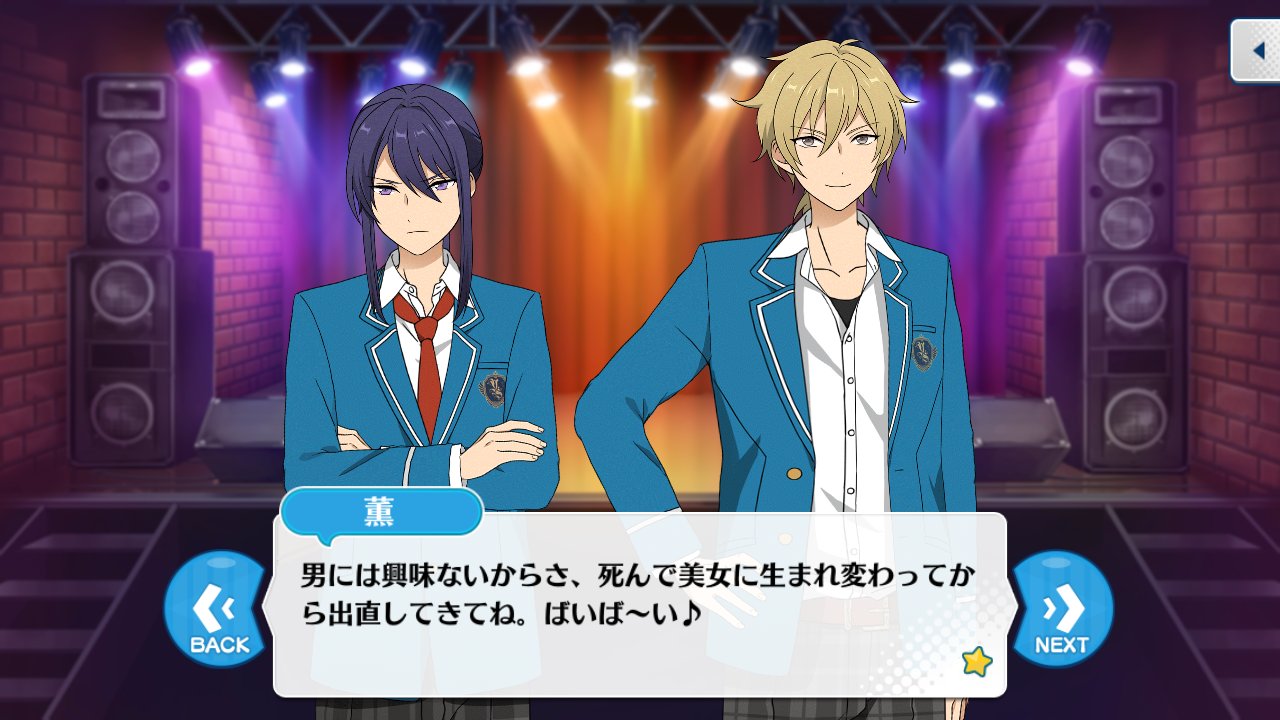

生まれ変わってから

出直してきてね

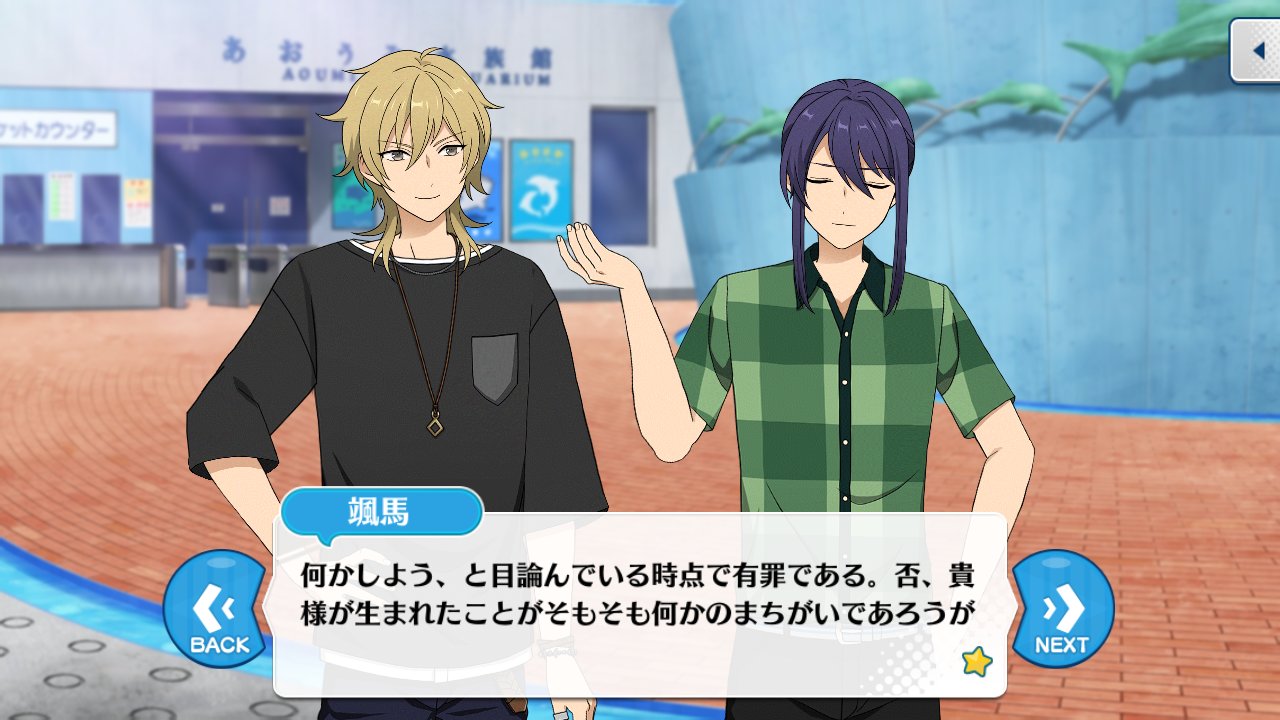

貴様が生まれたことが

何かの間違いであろう

コンセプト

「死んで美女に生まれ変わってから出直して」

「生まれたことが何かのまちがい」

互いの存在さえも否定する言葉を

ぶつけ合ったあの頃から、

ずいぶん遠くまできました。

神崎颯馬の誕生日・4月20日と

羽風薫の誕生日・11月3日。

一年のうち最もその人の生が祝福の言葉で満ちる

誕生日という日、そのまんなかに、

あの頃から二人が描いた軌跡を

振り返るアンソロジーです。

企画概要

- タイトル

- 『生まれ変わって出直せたなら』

- 内容

- 薫と颯馬の暴言の応酬を思い起こすアンソロジー

- カップリング

- 薫颯・颯薫・リバ・友情その他諸々含みます。

- 二人の組み合わせ以外のカップルは含みません。

- 発行日

- 2024年7月28日

- サイズ

- A5版

- ページ数

- 124ページ

- 価格

- 会場価格¥1200

頒布情報

イベント

-

東京ビッグサイト 西1ホール ク42a